在制造业智能化转型的浪潮中,高性能多轴联动并联机床数控技术与具身智能正成为推动产业升级的核心引擎。为响应国家“新工科”建设号召,深化产-教-研融合,汕头大学工学院机械工程系以横向项目为纽带,联合行业领军企业共建“汕头大学工学院-洪昕德立”联合实验室与“汕头大学工学院-觅为机器人”联合研发中心。这一举措不仅为学生提供了“真刀真枪”的科研实践平台,更探索出一条“产-学-研-用”协同育人的创新路径,为粤港澳大湾区智能制造人才培养注入新动能。

校企共建:瞄准产业需求,打造高水准科研平台

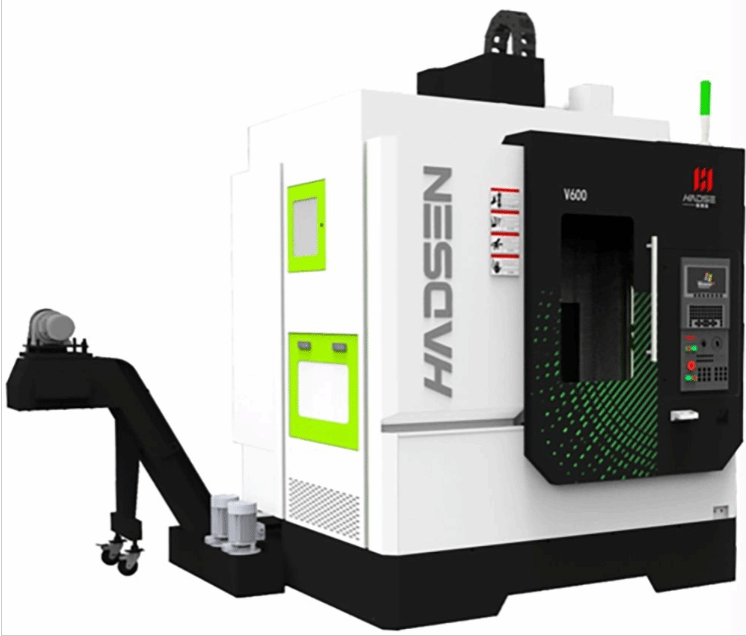

高性能多轴联动并联机床数控系统被誉为制造业的“大脑”,其核心技术长期依赖进口。依托汕头大学工学院机械系青年教师高长青和陈博文团队联合深圳市洪昕德立-哈德森科技有限公司合作的横向课题“高性能多轴联动并联机床理论设计与产品制造”和“高性能多轴联动毛刺加工中心理论设计与样机试制”,企业方到目前为止共累计投入90万元研发资金,建设了粤东地区面向数控系统底层开发的校企联合实验室。联合实验室聚焦多轴联动控制算法、高精度补偿技术和开放式数控架构三大方向,并参与高新技术企业新一代数控系统的测试验证工作。“企业提供工业级数控机床和真实产线数据,学生能直接接触最前沿的工程问题。”机械系主任凌四营教授如此评价道。实验室独创“双导师制”,由企业导师与校内导师联合指导硕士研究生完成从仿真建模到硬件调试的全流程开发,近两年已申请10项以上发明专利。

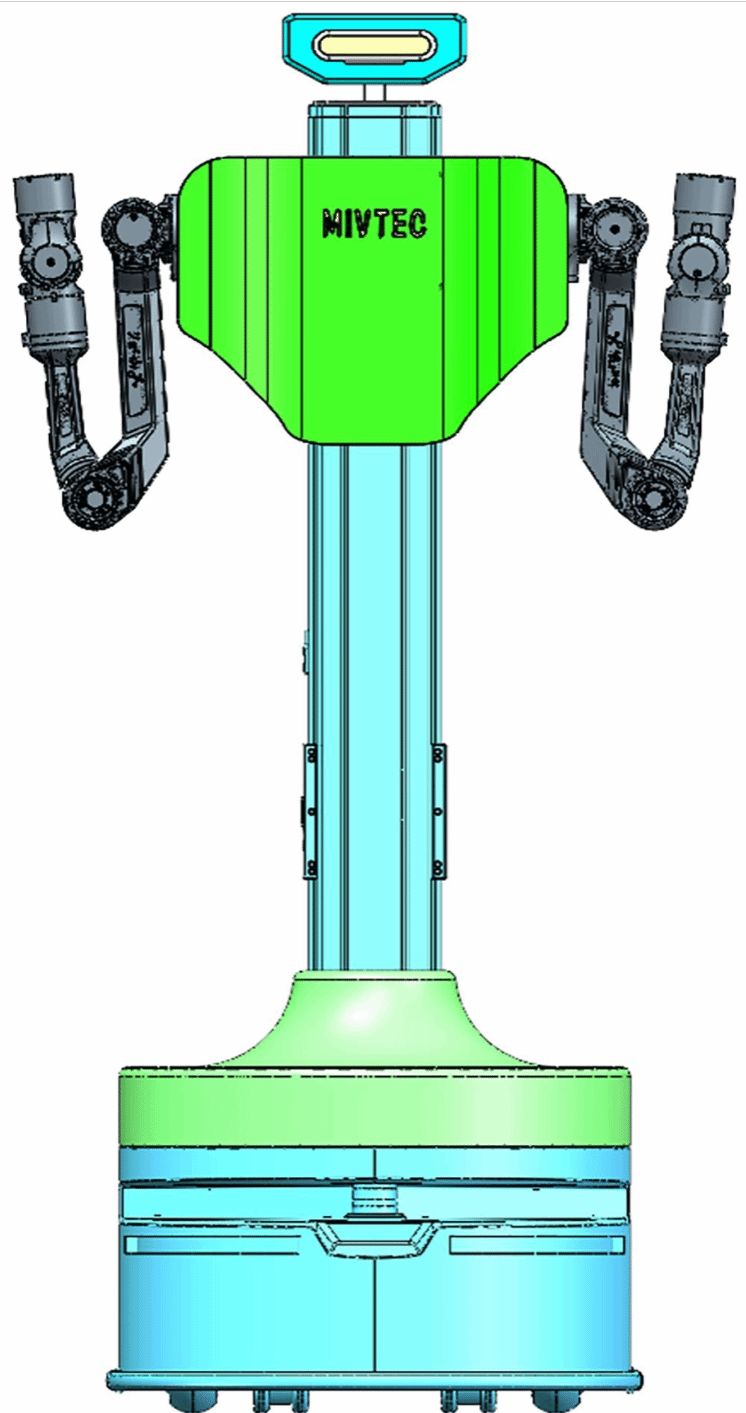

具身智能是人工智能与机器人技术的交叉前沿领域,强调智能体通过物理交互实现自主学习。汕头大学工学院机械系青年教师高长青和陈博文团队联合深圳市觅为机器人科技有限公司以及深圳市璇玑动力科技有限公司,以横向项目“工业化人形机器人理论设计与产品制造”和“高性能机器狗-机械臂协作系统开发”为基础,共建了具备多模态感知、仿生控制和虚实融合测试能力的实验平台。“汕头大学工学院-觅为机器人”联合研发中心重点研究轮式双臂协作机器人动态抓取规划、环境自适应导航等课题,在灵巧机械手以及AGV开发等方向做了大量的工作,其开发的“工业化轮式双臂协作机器人”已应用于企业内部仓储物流机器人产品迭代。“我们模拟了真实工厂的杂乱分拣场景,学生需要解决传感器噪声、实时避障等课本上不会教的细节问题。”企业技术顾问李志森博士表示。该联合研发中心还引入ROS技术、ARM技术、Intel技术和数字孪生技术,学生可先在虚拟环境中训练机器人策略,再迁移至实体设备验证,大幅降低试错成本。

育人实践:项目驱动教学,培养“即战力”人才

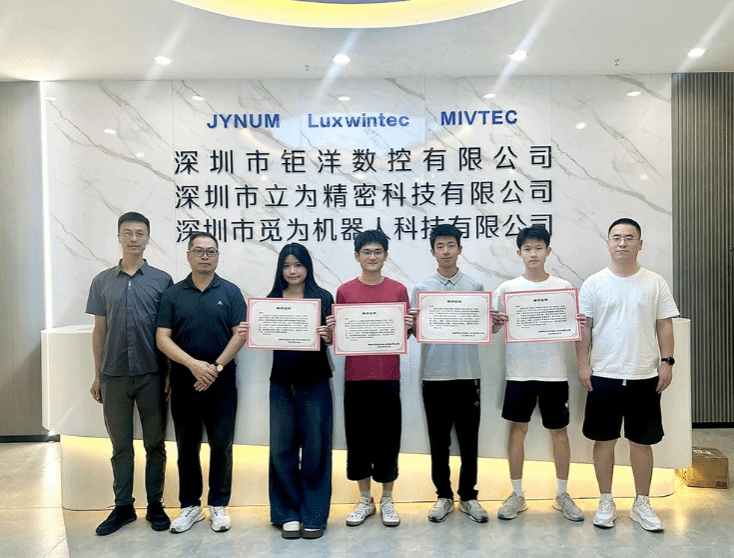

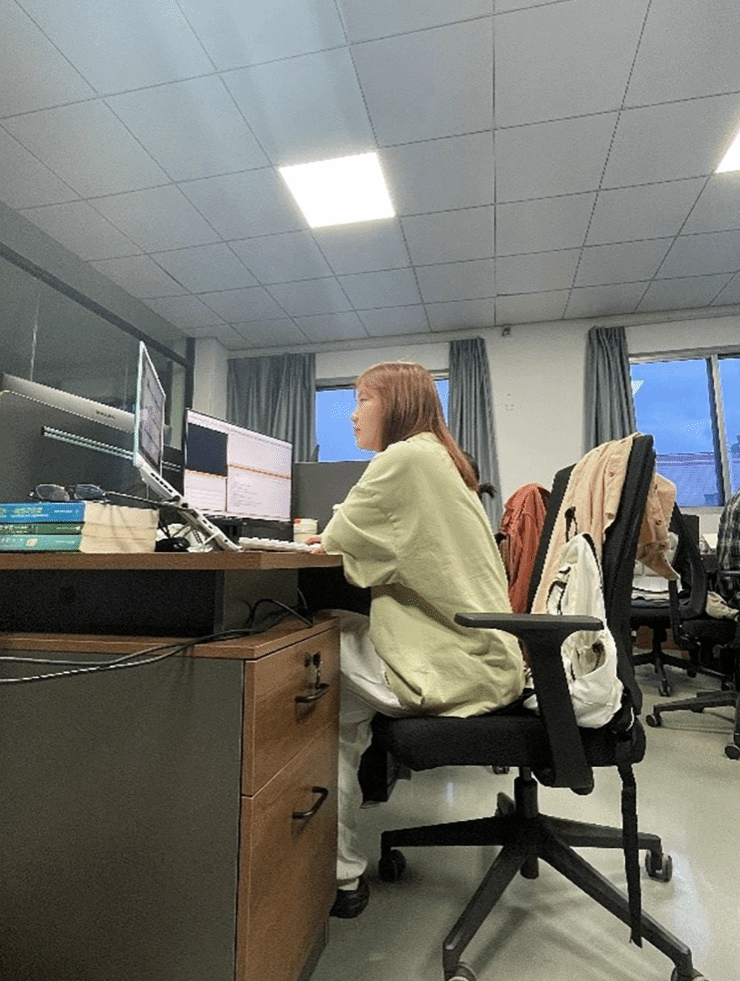

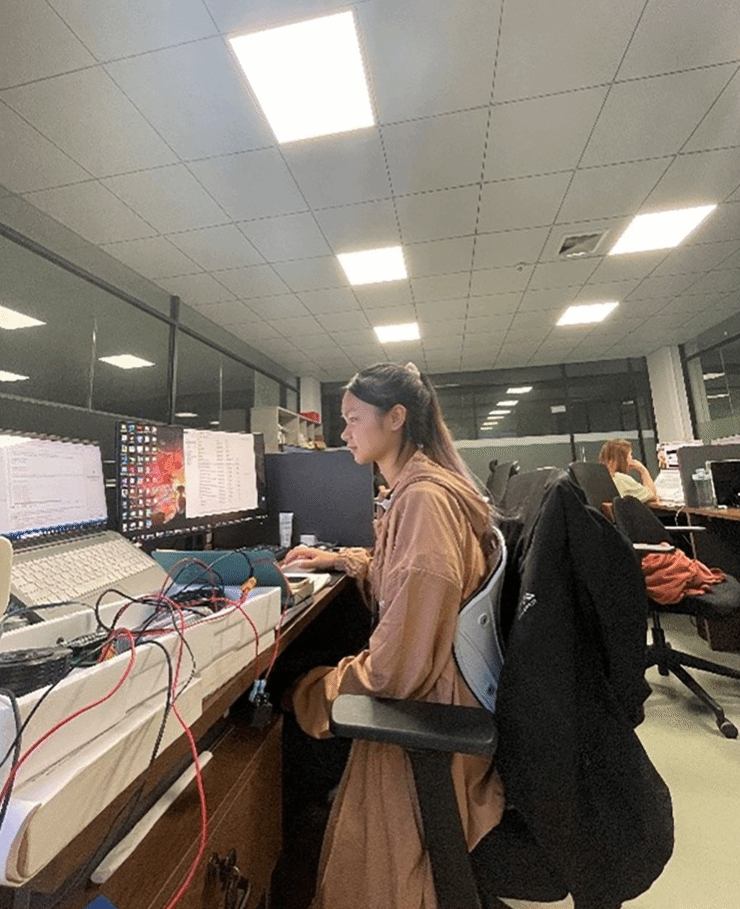

“汕头大学工学院-觅为机器人”联合研发中心打破传统的“先理论后实践”培养模式,将企业项目分解为适合本科生的模块化任务。大一、大二学生可通过横向项目及课题组参与基础研发,如机器人运动学仿真及ROS技术等。以23级机械系本科生赵思宇及24级机械系本科生叶亮、邵家杰、钟文涛等为代表的10余名本科生积极地参与到项目开发中来。其中,赵思宇、叶亮、邵家杰和钟文涛等四位同学在2025年暑假期间作为学生代表前往深圳市觅为机器人科技有限公司进行交流学习,重点参与了企业项目“牙科内窥镜整机系统研发”。在此过程中,本科生赵思宇重点完成控制板设计与专利申请,在组织和协调过程中作出积极贡献;本科生邵家杰完成多维环境复杂腔体口腔内窥镜三维建模;本科生钟文涛完成基于C语言的口腔内窥镜控制程序开发。此项目的开发,将同类产品的精度提高了10倍以上,续航能力提高了5倍以上。企业方工程师评价:“汕头大学本科生展现出的机械设计与控制系统设计能力十分突出,未来在核心算法开发等重点领域有着不可估量的前景”。

机械系青年教师高长青和陈博文团队的硕士研究生培养采用“课题来自企业,成果回归企业”的模式。2023级硕士研究生王瀚林、2024级硕士研究生周文雪、胡娇、安飘飘等四位硕士的学位论文直接来源于机床企业提出的数控系统作业需求,其算法被采纳为产品标准功能。“企业每周都会反馈测试数据,这种‘真问题’研究比纯仿真更有挑战性。”四位硕士研究生毕业后即加入合作企业担任算法工程师。当前,该研发团队在学校硕士研究生的不断联合推进下,多款自研控制系统已经定型和量产。机床项目负责人甘洋洲博士曾这样评价:“这些学生仅用两周就掌握了我们的开发框架,提出的指令流优化方案解决了长期存在的加工停顿问题,为本企业的产业升级发挥了重要作用,未来将在该方向上投入更多的精力。”联合实验室目前已在培养硕士研究生4人,内部就业使团队研究生就业率100%,深圳市144444洪昕德立-哈德森科技有限公司总裁刘军先生评价学校硕士研究生“上手快、工程思维突出”。

社会效益:服务地方产业,辐射创新生态

“汕头大学工学院-洪昕德立”联合实验室与“汕头大学工学院-觅为机器人”联合研发中心成果已惠及除合作企业外的更多本地厂商。例如,数控实验室开发的“低成本数控系统改造方案”帮助所在企业老旧机床升级为数字化设备,投资回报周期缩短至8个月,新研发的HV和HU系列高性能多轴联动并联机床广泛销售海内外;“汕头大学工学院-觅为机器人”联合研发中心研发了轮式双臂协作机器人,实现了复杂非结构混合场景下的机器人协同操作,替代人工完成高危作业。

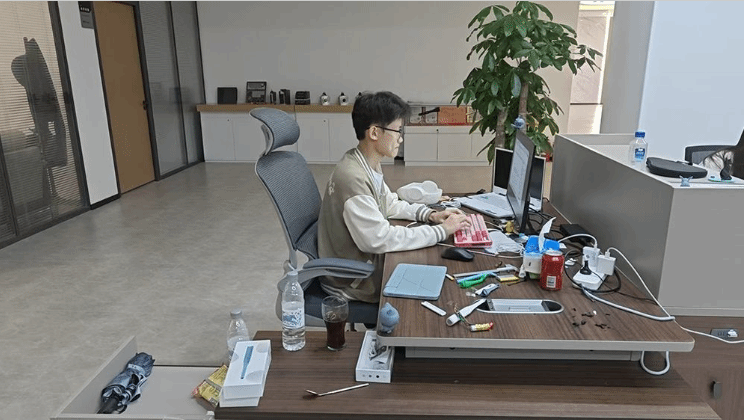

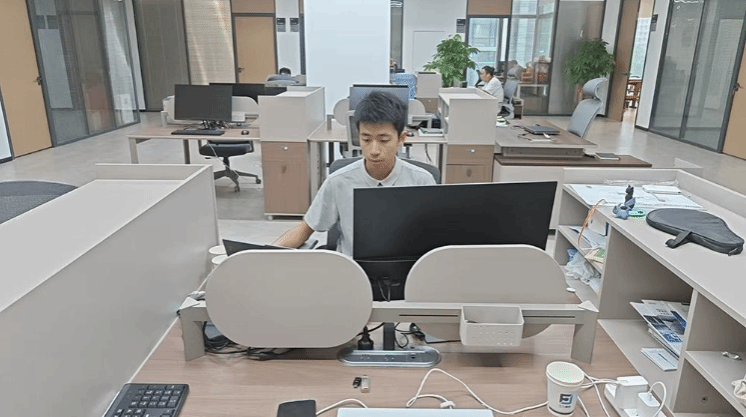

“汕头大学工学院-洪昕德立”联合实验室和“汕头大学工学院-觅为机器人”联合研发中心定期举办“校企技术交流日”,进行最新的技术成果探讨,吸引了广泛关注。除此之外,企业端还为团队学生提供了优良的实习机会和科研平台,不断有学生代表前往企业进行交流和学习,使学生从理论知识走向工业应用走出了坚实的步伐。

团队本科生代表赵思宇表示,正是课堂上扎实的理论教学和实验训练,让他在实习中能够快速适应项目需求,将专业知识转化为实际应用。暑假他参与了口腔内窥镜项目的研发工作,从最初的PCB原理图设计到最终的专利撰写,每一个环节都受益匪浅。在电路板设计过程中,他遇到了信号干扰、布局优化等挑战,通过反复调试和团队协作,最终完成了符合医疗器械标准的设计方案。而在专利撰写环节,他意识到工程师不仅要有技术创新能力,还要懂得如何保护知识产权。这段实习经历让他对医疗电子领域有了更深的认识,也更加明确了未来的发展方向。

团队硕士研究生代表王瀚林说,在洪昕德立-哈德森的专项实习中,他主要负责五轴联动去毛刺机的算法开发与优化。从实验室的完美仿真到产线的实际调试,他深刻体会到工业现场的复杂性。通过改进前瞻控制算法,他将加工精度从0.02mm提升至0.008mm,达到了行业先进水平。这段经历让他认识到,真正的技术落地需要兼顾理论深度和工程细节。企业导师的评价让他倍感鼓舞,也更加明确了自己的职业方向——成为一名既能解决理论难题又能攻克实际问题的复合型工程师。

“汕头大学工学院-洪昕德立”联合实验室和“汕头大学工学院-觅为机器人”联合研发中心是汕头大学推进‘新工科’建设的缩影。”机械系主任凌四营教授表示,下一步将申报广东省校企联合实验室,并拓展与国内外其他高新技术企业的合作,开发面向航空航天、医疗器械等高端领域的课程模块。在产教融合的国家战略指引下,汕头大学机械系以校企联合实验室为支点,正撬动人才培养模式的全方位变革——这里诞生的不仅是技术成果,更是一批批“懂制造、能创新、敢担当”的未来工程师。他们的成长故事,将成为中国智能制造崛起的生动注脚。

图文:工学院