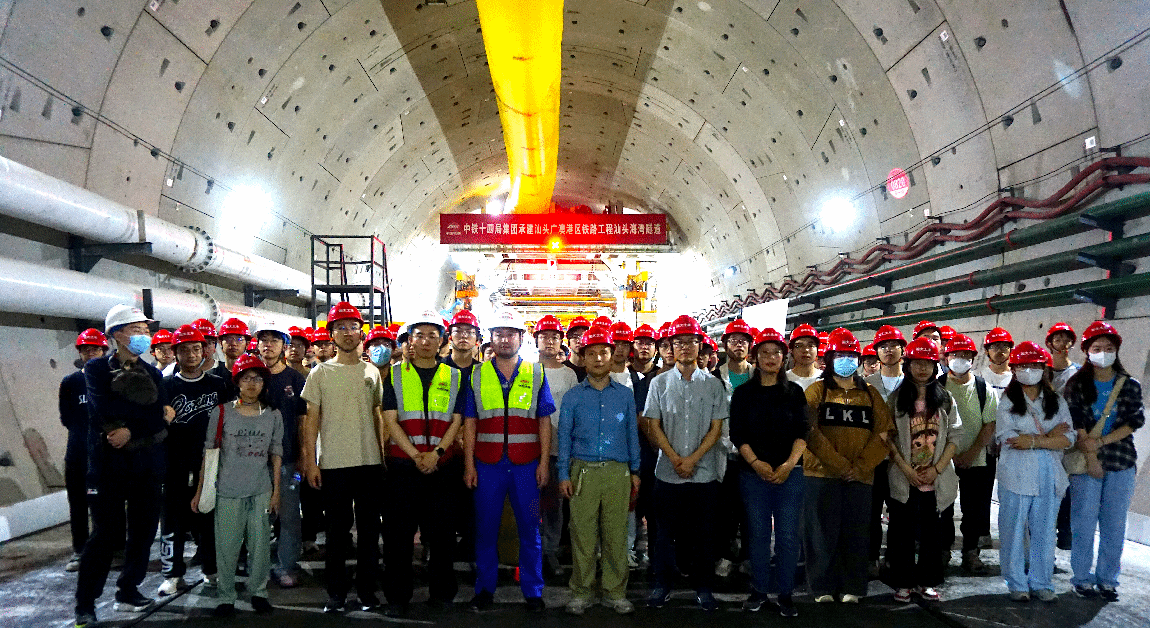

2025年4月19日,汕头大学土木与智慧建设工程系百余名本科生与研究生在王延宁、安苗、赵林爽和黎澄生四位老师的带领下,走进中铁十四局承建的广澳港区铁路汕头湾海底隧道施工现场,以“沉浸式课堂”参与教工党支部“我为学生办实事”系列实践活动。在距海平面40米的盾构机腹地,学生们零距离触摸粤东首条海底货运隧道的“科技密码”,见证中国基建从“攻坚克难”到“智慧领跑”的跨越。

双向掘进破地质极限

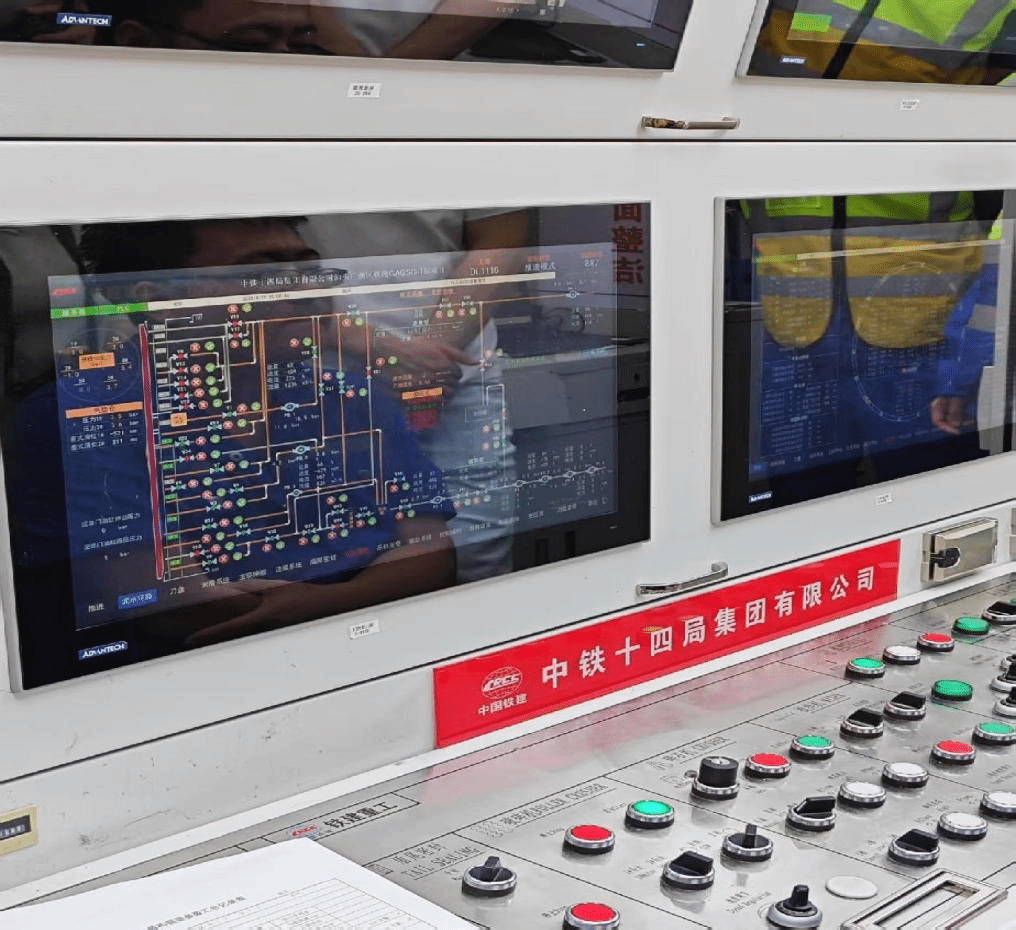

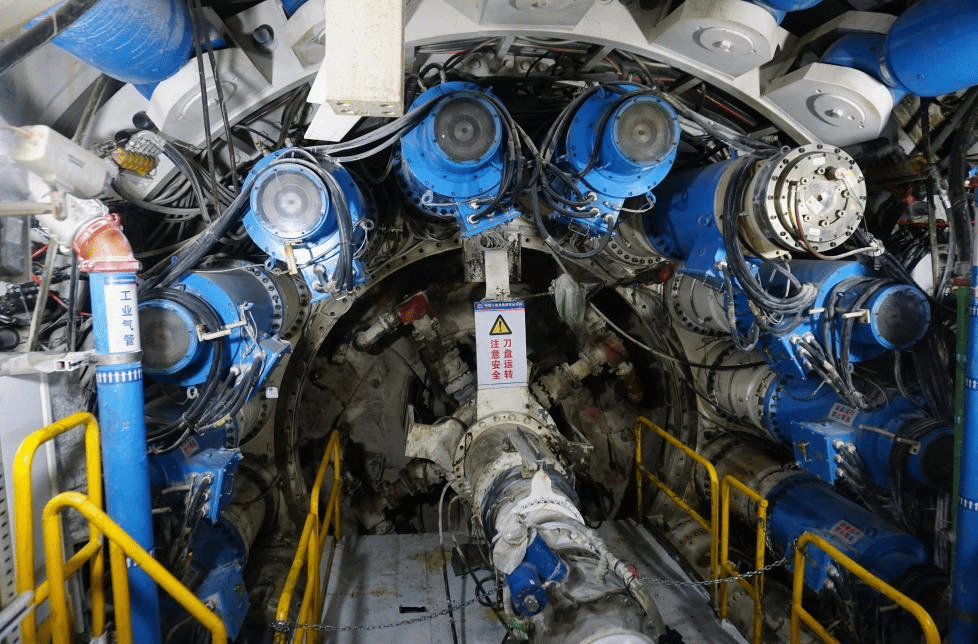

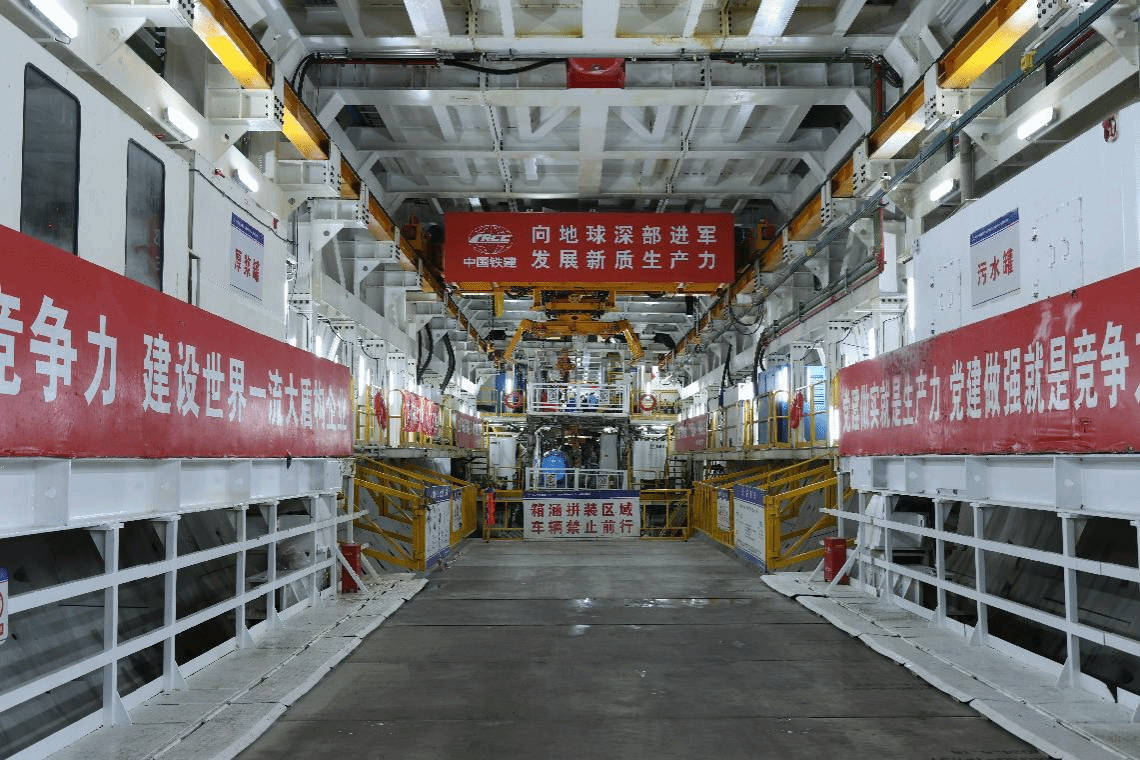

“每一条隧道的诞生,都是一场与地球深部的对话”。在中铁十四局项目盾构部,项目总工程师唐龙向师生系统梳理了汕头海湾隧道的建设脉络与盾构施工的重重问题和解决方法。作为粤东开挖直径第二的铁路海底隧道,该项目需穿越8度高烈度地震区及17条断层破碎带,承受高水压与强腐蚀性海水环境,更复杂的是,它与新近贯通的汕汕铁路隧道最近距离近10m,这极大的提升了工程难度。秦总工现场揭秘:“矿山法+盾构法双向掘进工艺,是破解极硬岩与软土‘夹心层’的钥匙。”在盾构监控中心,学生们目睹了刀盘驱动系统如何通过28组液压油缸实现毫米级协同,20万千牛的推力数据在屏幕上跳动,宛如“用绣花针穿行地下迷宫”。

数字孪生织就安全网

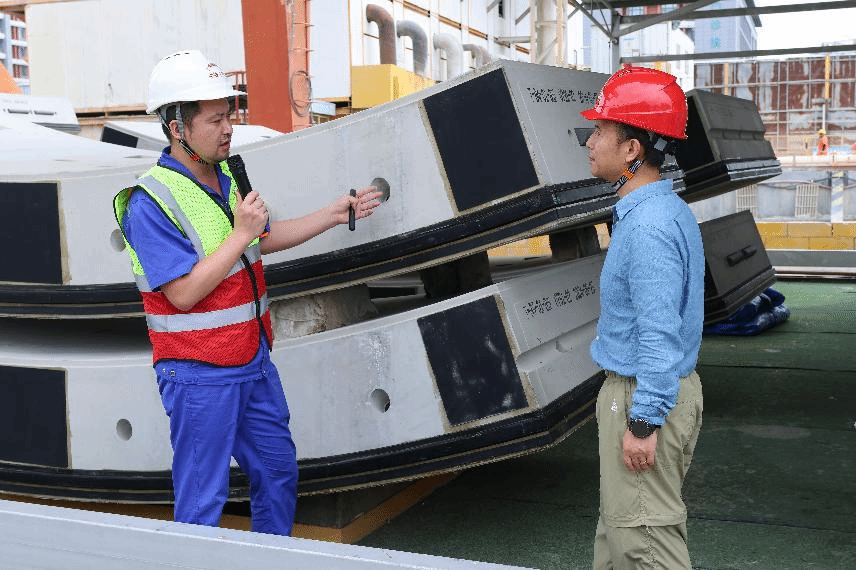

“每个管片接缝的二维码都是‘数字神经元’!”技术团队展示的BIM协同平台,实现了2.8万块管片全生命周期追溯。在爆破观摩区,工程师演示了数码电子雷管微差起爆技术——0.5秒内36个炮眼依序起爆,振动速度严格控制在2.5厘米/秒内。“这要求每孔装药量误差不超50克,比烘焙蛋糕更精准。”一工区项目总工林浩的比喻引发学生惊叹。

象牙塔到工地的认知突围

“书本上的‘矿山法’与‘机械化暗挖法’,在钻爆段的三声爆破声响与盾构流水线对比中豁然开朗。”土木工程大三学生麦汉全感慨道。盾构舱内闷热无网的作业环境、钻爆段震耳欲聋的轰鸣声,让师乐同学深切体会“就业焦虑的解药藏在工地”:“与从业者对话,才知道创新必须扎根现实需求。”。而智能建造班的丁彬从“微扰动施工”理念中读出了工程的人文维度:“0.3cm/s的振动控制,是对城市文脉的温柔守护。”

新工科教育的破界实践

土木系主任祝志文表示,此次“工地教研实践课堂”是产教融合的突破性尝试:“未来将联合企业开发‘智能隧道建造运维’虚拟实景课程,培养懂算法、通工艺的复合型工科人才”。据悉,以沈水龙院士为学术带头人的智慧城市地下空间团队在这方面已申报近百项专利,构建了刀具智能判断、地层分布智能识别、盾构姿态智能控制和注浆加固智能辅助的全过程智能管理过程,有多名本科生参与其中科技研发,为学生们树立了“硬科技+软实力”的双重标杆。

工程师寄语未来力量

“我们不是在挖隧道,而是在编织城市的未来。”秦龙总工与学子们分享工程哲学时,隧道深处传来管片拼装机的铿锵节奏。我们相信,随着最后一片管片的拼装完成,这条串联汕潮揭都市圈的“地下长龙”即将苏醒,而年轻学子们关于智能建造的想象,正从40米深的海底破土生长。

活动感言

这次参观让我明白,重大基础设施的价值不能仅用经济效益来衡量。就像林总说的:"我们不是在挖隧道,而是在编织城市的未来。"当看到隧道内预留的智能交通系统和应急设施时,我感受到了一种面向未来的设计智慧。这种将当下建设与长远发展相结合的远见,或许正是当代工程师最珍贵的品质。作为城市建设的新生力量,我们既要掌握过硬技术,更要培养这种跨越时空的发展眼光。

——2022级土木工程专业丁彬

感谢王老师能带领我们前往工程实地见习,这样的机会是不多的,能够零距离接触这些平时无法想象的物与人,并进行观察与交流。我认为如今大学生之所以会就业焦虑不仅仅因为整体大环境不景气,更是因为被困在了大学这座“象牙塔”之中,与现实生产生活严重脱轨。我们缺少了太多与外界交流的机会,而是被困在小小的教室之中。一个连现实需求的不清楚的人,如何能进行创新?本次活动,无论是发出巨大轰鸣的盾构机,还是爆破声震耳欲聋的爆破作业,都能给我带来巨大的震撼。书本上的几行文字在现实中是如此令人惊讶,与从业人员之间的对话也能解答我的心中困惑。我很珍惜每一次的外出见习机会,因为我知道这种机会来之不易,工程项目其实离我们的生活并不遥远,但是能如此近距离接触确实十分难得。

——2022级土木工程专业师乐

这次对矿山法施工的实地参观,让我收获颇丰。从爆破技术到材料应用,再到通道管路设计,每一处细节都凝聚着工程师们的智慧与心血。这使我明白,一个成功的工程建设项目,离不开先进技术的支撑、科学合理的设计以及对安全和质量的严格把控。在今后的学习与实践中,我要不断夯实专业知识基础,培养自己对细节的关注和把控能力,积极探索新技术、新方法在工程中的应用。同时,我也期待自己能投身于更多实际项目中,将所学知识运用到实践里,为推动工程建设行业的发展贡献自己的一份力量,在不断创新与进步中见证工程领域更加辉煌的未来。

——2022级土木工程专业周婉婷

文:师乐、周金石 图片:任奕然、谭溢豪、谭兴尚