个人简介

饶龙石,汕头大学工学院机械工程系副教授、硕士生导师,华南理工大学-加州大学圣克鲁兹分校联合培养博士,曾入选汕头市高层次人才及汕头大学卓越人才计划“优秀人才”等。致力于光-电-热能量转换特性及其高性能与多功能器件开发的研究,在半导体发光器件功能结构的设计与制造、微流控芯片系统设计与开发、可穿戴柔性电子器件设计与制造、节能与新能源功能器件设计与开发等方面取得了多项创新性成果。研究成果发表于《Chemistry of Materials》、《Ultrasonics Sonochemistry》、《Sensors and Actuators B》等国际权威期刊40余篇,谷歌SCI总引用次数超1130。近五年主持了包括国家自然科学基金面上项目/青年基金项目、广东省自然科学基金面上项目、广东省科技创新战略专项等8项科研项目;主持了包括广东省高等教育教学改革项目等2项教研项目,并参与了10余项科研项目和7项教研项目。此外,申请各项专利56件,其中授权发明专利12件。在人才培养方面,指导的学生获得各类竞赛奖励30余项,其中包括7项国家级奖项和20项省部级奖项。

1. 亮点工作

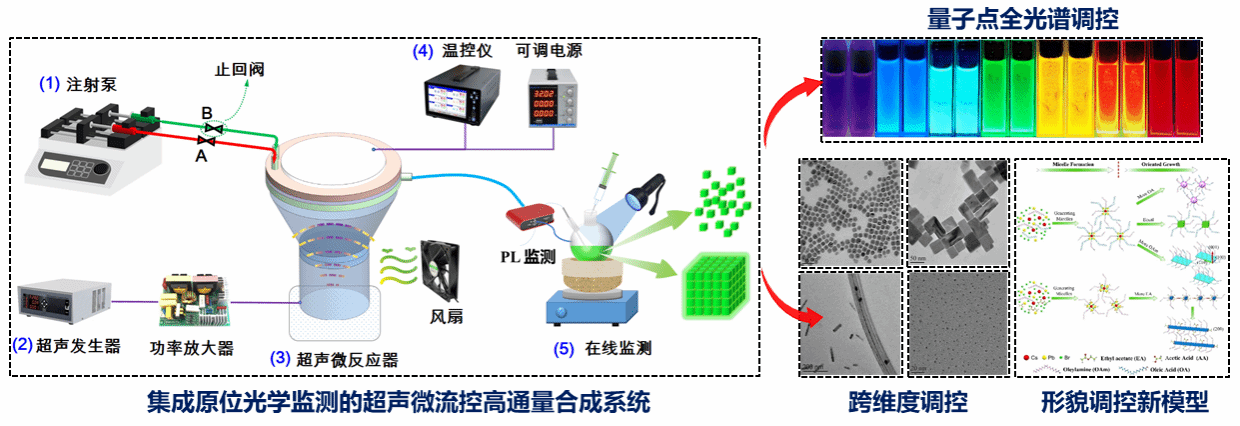

亮点工作一:提出超声与微流控协同调控半导体功能材料光谱与维度的方法

半导体发光显示已成为万亿级的国民经济支柱产业,并拓展用于作战指挥超清显示等国家安全领域,作为产业核心的LED器件一直是全球竞争的焦点。然而,由于传统LED稀土荧光材料的固有局限,难以满足超高清显示的需求。相比之下,量子点荧光半导体材料具有色纯度高和显色性好等优点,成为提升LED光色性能的关键。我们创新性地提出了超声与微流控协同调控半导体功能材料光谱与维度的方法。通过耦合微流控技术与超声空化效应,实现了高性能碳量子点和钙钛矿量子点的全光谱制备。结合表面修饰技术,突破了钙钛矿纳米晶体在跨维度精确调控上的瓶颈,并建立了新的跨维度形貌调控模型。

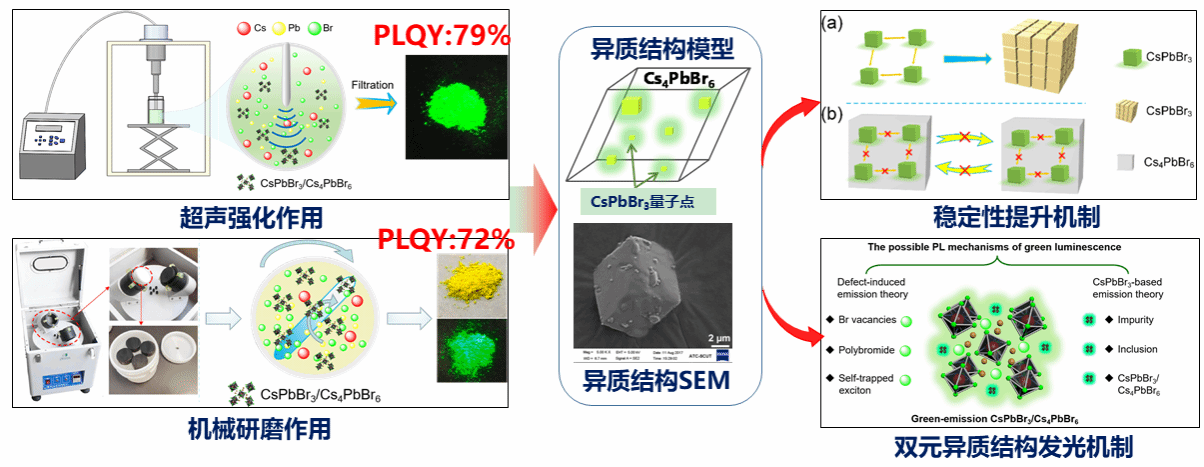

亮点工作二:提出双元异质复合结构提升半导体功能材料物化性能的方法

针对半导体功能材料在薄膜中的均匀分散性差,与聚合物的相容性差,固相状态下易发生荧光淬灭,以及功能薄膜环境稳定性差等瓶颈,我们提出一种通过双元异质结构提升半导体功能材料物化性能的方法。采用超声强化或机械研磨技术,成功制备了钙钛矿双元异质结构。此方法有效防止了钙钛矿量子点半导体功能材料的团聚与融合,且能抵御外界环境的影响。突破了钙钛矿量子点在固相状态下荧光效率、分散性和稳定性急剧下降的瓶颈,同时解决了其与聚合物的相容性问题。

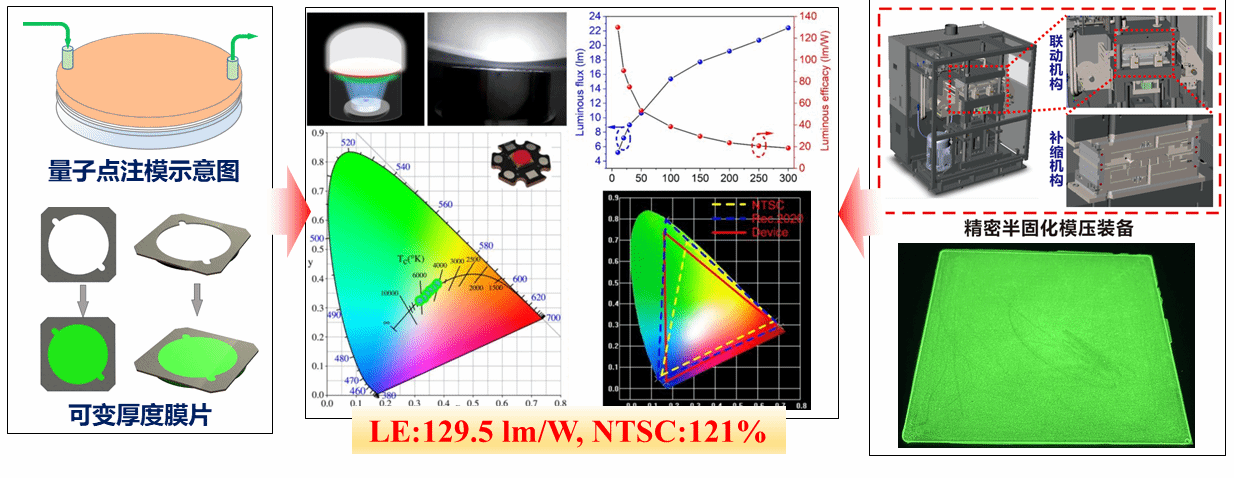

亮点工作三:提出高质量半导体功能薄膜精密制造方法

相比于OLED和LCD,基于高质量量子点薄膜的mini-LED显示器件具有更广的色域、响应速度更快、对比度更高和更加节能。针对高性能量子点薄膜制造难题,我们提出高质量钙钛矿量子点薄膜的精确制造方法。通过注膜-冷冻-真空干燥成膜工艺,有效防止了钙钛矿量子点的分解,获得了表面光洁、发光均匀的量子点膜。同时,提出了半固化精密平面模压制造技术,将大面积薄膜的厚度误差从百微米级缩减至几微米级。结合LED远程封装架构,成功获得了高流明效率和宽色域的量子点LED器件。

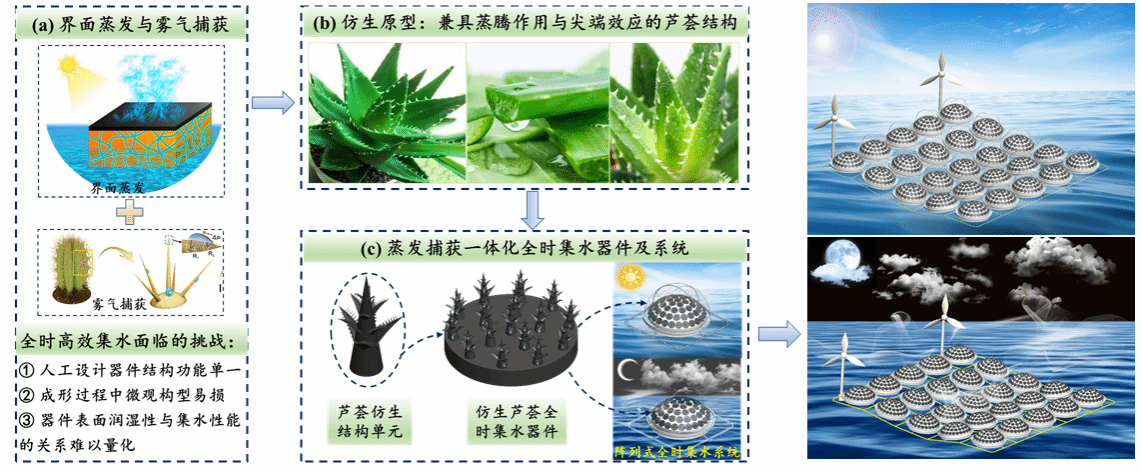

亮点工作四:提出吸光器件仿生设计方法与超声冷冻成形技术

尽管吸光与发光是相反的物理过程,但两者在光学设计与功能结构制造方法上具有相似性,因此,我们将发光器件的设计制造方法拓展应用于吸光器件。例如,针对淡水资源短缺及现有淡水生产技术的不足,我们借鉴芦荟尖齿结构,提出一种蒸发捕获一体化全时集水器件的设计与制造方法,用于高效的纯净水生产。通过自主创新的超声冷冻成形技术,成功制造出具备海水界面蒸发与雾气捕获功能的集水器件,实现了昼夜高效集水。

2. 代表性成果

[1] Longshi Rao*, Bin Sun, Yang Liu, Qing Zhang, Guisheng Zhong*, Mingfu Wen, Jiayang Zhang, Ting Fu, and Xiaodong Niu, “Precise regulation of the multicolor spectrum of carbon dots based on the bionic leaf vein ultrasonic microreactor” Ultrasonics Sonochemistry, 2023, 101:106674 (JCR Q1, 中科院一区TOP,IF=8.7)

[2] Longshi Rao*, Qing Zhang, Bin Sun, Mingfu Wen, Jiayang Zhang, Shudong Yu, Ting Fu and Xiaodong Niu, “CsPbBr3/Cs4PbBr6 heterostructure solids with high stability and photoluminescence for white light-emitting diodes”, Journal of Alloys and Compounds, 2022,919: 165857, (JCR Q1, 中科院二区TOP,IF=5.8)

[3] Longshi Rao*, Bin Sun, Qing Zhang, Mingfu Wen, Jiayang Zhang, Guisheng Zhong*, Ting Fu, Xiaodong Niu and Yong Tang, “Highly emissive green CsPbBr3/Cs4PbBr6 composites: Formation kinetics, excellent heat, light, and polar solvent resistance, and flexible light-emitting application”, Optics Express, 2022, 30(25):45376 (JCR Q2, 中科院二区TOP,IF=3.2)

[4] Longshi Rao*, Qing Zhang, Mingfu Wen, Zhongfa Mao, Huaxian Wei, Han-Jui Chang, and Xiaodong Niu*, “Solvent regulation synthesis of single-component white emission carbon quantum dots for white light-emitting diodes”, Nanotechnology Reviews, 2021, 10(1): 465-477, (JCR Q1, 中科院二区TOP,IF=6.1)

Longshi Rao, Yong Tang, Cunjiang Song, Ke Xu, Evan Vickers, Sara Bonabi Naghadeh, Xinrui Ding, Zongtao Li,* and Jin Z. Zhang,* “Polar-solvent-free synthesis of highly photoluminescent and stable CsPbBr3 nanocrystals with controlled shape and size by ultrasonication”, Chemistry of Materials, 2019, 31, 365-375, (JCR Q1, 中科院一区TOP,IF=7.2)